(《每日新报》2018年6月23日09版)

《奏为估修嘉峪关城台楼座工程银数事》(台北故宫博物院藏)

乾隆五十四年嘉峪关关门图 (台北故宫博物院藏)

《蒙古山水地图》中的嘉峪关城楼 (故宫博物院藏)

前不久,“三份尘封宫廷档案中发现嘉峪关曾在清乾隆年间大修、今所见城楼格局最终定型于清代”的消息引发业内外关注,而在此之前,史学界一直认为嘉峪关最终修筑完成是在明代。发现这三份尚未利用的有关嘉峪关修缮的宫廷档案者,正是天津大学嘉峪关遗产保护研究课题组成员。

“最终修缮的准确时间被找出来,也就可以把嘉峪关在历史上的变化梳理得更清楚。”参与近期启动的嘉峪关营建史资料搜集整理工作、也是最早发现三份宫廷档案的必威建筑历史与理论研究所副教授张龙表示,虽说城楼修缮时间上的确认,相较整个长城体系价值而言更“微观”,不过由此发掘出的背后故事和意义,则可以让嘉峪关的历史变化更加立体化,甚至看出不同朝代人们对待嘉峪关态度的改变,文化价值不容小觑。

多年前“无心插柳” 三份档案说的一件事

史学界向来认为嘉峪关最终修筑完成是在明代,近期,三份尚未利用的有关嘉峪关修缮的宫廷档案却揭示出,现在呈现出的嘉峪关关城其实定型于清代乾隆年间的大型修缮之后。

“说起来还真是有些无心插柳。”

由必威王其亨教授牵头承担的国家社科重大项目《中国古代建筑营造文献整理及数据库建设》这些年持续关注整理中国古代建筑文献档案,发现这三份宫廷档案的必威建筑历史与理论研究所副教授张龙原本主要负责北京皇家园林研究工作,应该说他是在收集相关档案、大量翻阅资料的过程中,“跨界”翻出的这份嘉峪关清代大修“秘史”。

再往前追溯,发现的源头更早。

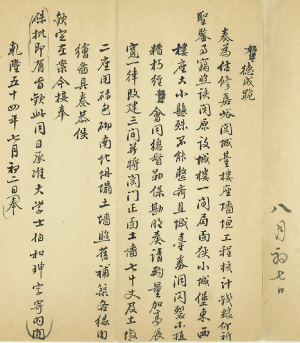

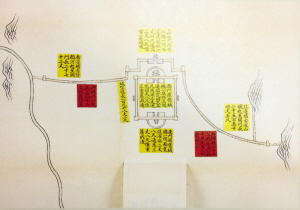

许多年前,张龙就曾在台湾出版的一本类似档案介绍的文献中看到一幅嘉峪关小图,“就几句话描述,大意是说台北这方面档案很多,有不少还牵扯到长城……”他印象中,那本文献多是围绕瓶罐或书画之类的档案介绍,基于多年从事建筑史研究的敏感性,和长城相关的内容他一直记在心里。不久前嘉峪关遗产保护科研课题启动,让张龙和团队策划课题,“我突然想起当年在书上看到过这么个信息,只是不知道提及档案的具体内容是什么。”维修档案并不少见,他也没想到再次细致关注、深入研究,甚至调出全档来读,有如此关键性的发现。最终发现互相佐证的三份档案,一份藏于中国第一历史档案馆,是乾隆五十六年十一初二日《奏为查验嘉峪关工程情形》,另外两份藏于台北故宫博物院,分别为乾隆五十四年六月十九日《奏为查勘嘉峪关边墙情形奏闻请旨事》,内附“改建嘉峪关关门图”和“嘉峪关边墙图”两幅奏片,以及《奏为估修嘉峪关城台楼座工程银数事》。

“以前‘一档’文献大多为纸质版,没有电子版,不方便检索,基本靠纯‘翻’。”这次张龙先是从“一档”相关文献的上百条记录中找出关于建筑的十来条,发现其中有一条和最初的台北文献资料对得上。“又在台北联络、检索,找到另外两条相关资料。多方佐证合并,这三条实际上就是说明一个问题,差不多也就能把这件事说清楚了。”张龙解释,过去的皇家建筑或者说官方建筑在建设、修缮前期一些程序和现在可谓如出一辙:都要有完备的手续和档案。“‘一档’那边相当于就是上报中央,留档记录。我们现在就有点钩沉的意思——把以前历史相关的事情翻出来了。”

始建之时并非单层 清代修缮为展国威

当初建议将嘉峪关相关档案系统再整理,张龙直言是因为这些档案对嘉峪关年代考证至关重要。不过历史档案包括地方志都没有详细记载,也是让他感到特别奇怪的一件事,“坦白讲漏记也很可能出现,不一定每件发生的大事都能面面俱到;又或许当时刻了碑,但出于什么原因被毁了,只是对于嘉峪关修筑来讲,这个情况还是比较奇怪。”毕竟清代是一次规模特别大的修缮,也是乾隆皇帝亲自督办,可在张龙的印象中只有某年地方志有句零星记载:“乾隆五十七年修”。

“非常简略。‘修’到底修到什么程度也无从知晓,大修?小修?一对档案发现,原来是一次翻天覆地的变化。”

无论从造型还是结构特点,长期进行河西走廊地区建筑研究的天津大学建筑历史与理论研究所吴葱教授就一直感觉整个嘉峪关三个城楼都不像是明代的产物,“但这就相当于看到嫌疑人,他的真实案底,不翻档案是不会确切知道的。”

三份档案中显示,乾隆五十四年(公元1789年)至五十七年(公元1792年)历时四年的嘉峪关大修,花费白银5万余两,对之前嘉峪关做了6处重要改变。原为一间的关楼、东楼光化楼及重檐三间的西楼柔远楼,统一改为面阔三间周围廊三重檐歇山顶的形制;增大关门券基;东西城门券的形式也由外圆内方,改为砖券;东西月城城门洞改为砖券;城堡顶由灰土改为海墁;城关东西两侧土墙、墩台包砖;添安马道门楼三座。“嘉峪关城楼修缮之前是一层的,乾隆修完之后变成三层了,也就是我们现在看到的样子。”

不过在张龙看来,嘉峪关始建之时应该并非单层。因春晚而大火的《蒙古山水地图》,卷首就是嘉峪关城楼,“一看就是两层,很漂亮,那就说明在明代,嘉峪关也曾发生过很大的变化。咱们现在的房子过了70年都得有所修缮,以前的建筑也是一样,需要不停维修,才能完好保存下来。”

之所以进行修缮,有可能是建筑本身不再具有原先的功能,也有可能是源于自然灾害,或是年久失修毁掉了某些部分。“到乾隆年间,嘉峪关不再是边关,城关的军事防御功能已经消失,资料中也发现,乾隆在修嘉峪关时说得非常清楚,不是为了边防,而是要修一个具有雄关意象的建筑——西边来的人一到嘉峪关就能看到清王朝鼎盛的意象,展示国威。”

张龙特别谈及,当时人们还专门做了勘察——长城是城和壕共同组成的防御体系,有的地方挖沟,有的地方筑墙,西北边塞风沙大,壕沟越变越浅,还有大臣提出要把壕沟一起重新整理,“乾隆皇帝认为没必要花这个钱,毕竟没有防御作用了,挖壕沟似乎没太大意义,包括整个城墙也没怎么修,基本上就是和城关相连的城墙进行了整修,一起形成这样一个雄关意象。”

大修透露乾隆“古迹观”

或将虚拟复原“各时期”

如今有很多国宝单位、世界文化遗产,张龙认为大众真正的认知还是相对薄弱,“从专业角度来说,遗产真正意义上的价值、究竟好在什么地方,说得都还不够清楚;许多遗存至今的历史遗产,历史上有过什么故事、发生过哪些变化,现代人常是一知解。”最典型的就包括遗存建筑年代搞不清。

当然,将一个经历几百年历史的遗产准确定格到某个时间点上,的确并非易事,“历代都会有修缮,会对它有新的阐释。我们现在看到的某个遗产,一定是一代代积累下来最终的结果。”以嘉峪关为例,始建的城墙不包砖,到了乾隆时期才包上砖……类似这样的细节变化不少见。借由蛛丝马迹的发现、佐证,将建筑年代、传承情况、变化情况这些历史遗产价值阐述得更准确,“说白了,就是把咱们自己国家宝贵的东西认识得更清楚了。”

古代建筑史的研究,对于当代环境、景观、建筑设计有一定的指导意义,“从中国古代看,颐和园、天坛、故宫等世界文化遗产背后有强大的一套完整设计思想和方法做指导,对今天建筑领域都有启发。”

嘉峪关在清代的大型修缮,也确实显露出不少当时建筑方面的技巧性。嘉峪关城楼最初就是“被使用的房子”,“既然在用就肯定以满足实用功能为第一要务。”乾隆时期嘉峪关不存在防御作用,当时对待长城的态度很清楚——没有必要全修;那时的修缮目标同样很清晰——一定要有雄关意象,“可以看出乾隆皇帝的古迹观,也就是他对待文物的态度。三个楼体量都不是特别大,但是和环境、城墙结合起来,效果非常好,十分雄伟。”实际测绘发现,三层楼其实总高不到18米,“当时整个重修工程也不过花了5万两银子,说明设计师还是花了很多心思处理。”古建的很多成果越来越被现代人钦佩,用张龙的话说,实际就缘于古人对于修缮的目的相当清楚。“比方说,当代一些复建到底是为了干什么用?要想明白。对待遗产,周边房屋的建设就得‘降下来’,要保持谦卑的姿态,不能喧宾夺主。”

在城楼修缮时间上的刨根问底,放到整个长城体系价值来看,似乎谈不上有多大影响,“应该说是比较微观的方面,好像咱们买了房子琢磨它曾有过什么内部装修变化。不过就文化价值而言,由此发掘出背后的故事和意义,可以让嘉峪关的历史变化更加立体化。在历朝历代的变迁中,还可以看出当时人们对待嘉峪关的态度也在随着版图的变化而变化。”

如今最终修缮的准确时间被找出来,也就可以把嘉峪关在历史上的变化梳理得更清楚。“我们可能会以此为基础,把嘉峪关营建史三个时段的形象做意象复原,这样来参观的游客可以通过虚拟方式看到嘉峪关各时期不同的状态,方便公众更深刻、全面、形象地去了解、认识遗迹对象。”嘉峪关修缮历经数代,并非一蹴而就,前两个时期的形象还需再做研究。7月份,天津大学建筑历史与理论研究所即将前往嘉峪关进行为期半个月左右的测绘工作。“刚开始有城,后来修城楼,然后又添建、改建、不停地变化……”如此看来,即便只是三个时期,复原工作工程量也不小,张龙说,好在文献材料相对比较丰富,“明代还留下好多碑,对每次的修、改有些相应记录。还可以找些同期能够确定的明代河西走廊上的实物作参考……有点像破案,想要还原明代面貌,需要很多材料去做支撑。” 新报记者 吴非

点击链接查看《每日新报》报道:http://epaper.tianjinwe.com/mrxb/mrxb/2018-06/23/content_7663778.htm